ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح

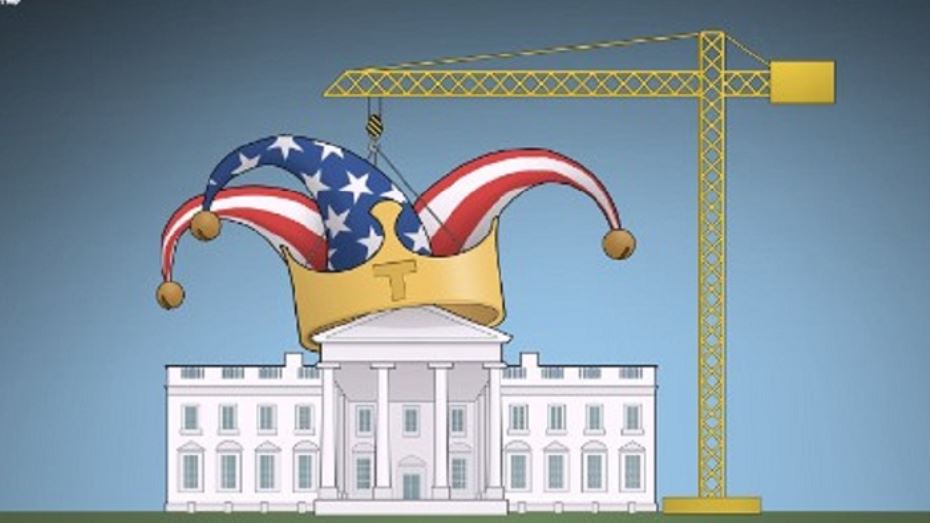

منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2016، أصبح شائعًا التباكي على مصير النظام الليبرالي الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وهو مجموعة المؤسسات والقواعد والمعايير التي حكمت السياسة العالمية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. يلوم العديد من الخبراء ترامب لتدميره الاستراتيجية الكبرى السليمة للولايات المتحدة، فيما يأمل هؤلاء الخبراء أنه بمجرد رحيل ترامب عن السلطة، ستستأنف الولايات المتحدة دورها الذي شغلته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي: الدولة المهيمنة التي لا منافس لها، والتي تحكم بإحسان – وإن كان بطريقة غير مثالية – عالمًا متسمًا بالتحرر.

غير أن هذا لن يحدث؛ لأن هيمنة واشنطن الأخيرة كانت مجرد حالة تاريخية شاذة ترتكز على مزيج نادر من ظروف ملائمة لم تعد ببساطة موجودة، فضلاً عن وجود جمهور موحّد نسبيًا في الداخل، وغياب أي منافس جدّي في الخارج؛ لذا يجب على القادة الأمريكيين إدراك هذه الحقيقة وتعديل استراتيجيتهم وفقًا لها.

وبالرغم من أن النظام الذي ساد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة لم يكن مطلقًا كتلة متجانسة، بيد أن هذا النظام كان يطمح للوصول لشكل من أشكال العولمة الليبرالية. لقد افترض القادة الأمريكيون أن بقية دول العالم ستقبل تدريجيًّا بالقواعد الأساسية للنظام العالمي، من بينها الديمقراطية والتجارة الحرة وحكم القانون. ونظرًا لامتلاكها قوة اقتصادية وعسكرية لا مثيل لها في تاريخ البشرية، فقد كان يمكن للولايات المتحدة منع ظهور قوى عظمى منافسة لها. لكن بحلول عام 2008، بدأت الولايات المتحدة تتخبط؛ فقد أرسلت أخطاء واشنطن في الشرق الأوسط والأزمة المالية العالمية التي أعقبت ذلك، رسالة إلى منافسي الولايات المتحدة المحتملين؛ مفادها أن واشنطن لم تعد عصيّة على الكسر.

أما اليوم؛ فتشارك قوى منافسة، مثل الصين وروسيا، بفاعلية في النظام الليبرالي بالرغم من تحديهما الصارخ لتفوق النهج الليبرالي. لقد منحت التطورات التكنولوجية في الحوسبة والذكاء الاصطناعي أطرافًا دولية ذات قوة أضعف الوسائل التي تمكّنها من منافسة الولايات المتحدة مباشرة. كما أن الانقسامات الداخلية والمنافسات العالمية تجعل من الصعب مواصلة التعاون الدولي.

لم تعد العولمة الليبرالية مطروحة على الطاولة. بدلاّ من ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة أن تجعل من مسألة الدفاع عن الانفتاح الهدف الأسمى لاستراتيجيتها العالمية؛ وسيعني هذا منع ظهور مجالات نفوذ إقليمية مغلقة، والمحافظة على حرية الوصول إلى المشاعات العالمية للبحار والفضاء، والدفاع عن الاستقلال السياسي، والتخلي عن نشر الديمقراطية لصالح تبنّي استراتيجية معقولة لدعم الديمقراطية.

ينبغي على واشنطن مواصلة السعي لتحقيق التعاون بين القوى العظمى كلما أمكنها ذلك، عبر المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية واللوائح التنظيمية كتلك التي جرى وضعها في اتفاق باريس للمناخ. لكن في المجالات التي لا تخضع لقواعد دولية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والفضاء السيبراني، فإنه يجب عليها التنافس مع منافسيها والتعاون في الوقت ذاته مع حلفائها لتأسيس قواعد جديدة في تلك المجالات.

إن اتباع استراتيجية ترتكز على الانفتاح سيمثل خروجًا واضحًا عن مبادئ العولمة الليبرالية التي وجّهت الاستراتيجية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. بدلاً من الافتراض أن الليبرالية ستخرج منتصرة في نهاية المطاف، ستكون هذه الاستراتيجية بمثابة إشارة على استعداد الولايات المتحدة للتعايش مع دول غير ليبرالية والقبول حتى بتولي هذه الدول دورًا قياديًّا في المؤسسات الدولية. إن مثل هذه الاستراتيجية ستحفظ الهياكل الراهنة للنظام الليبرالي، مع إدراك أن هذه الهياكل ستكون عاجزة عن أداء وظيفتها في أحيان كثيرة، وعندما يحدث هذا سيتعيّن على أمريكا وشركائها الذين يشاطرونها الرأي وضع قواعد وأنظمة جديدة، حتى لو كانت تفتقد لجاذبية عالمية.

وبدلاً من إهدار نفوذها الذي ما يزال ضخمًا على محاولات عبثية لترميم النظام الليبرالي، أو إعادة صياغة العالم وفقًا لمنظورها، يجي على الولايات المتحدة أن تركّز على ما تستطيع إنجازه على أرض الواقع: الحفاظ على النظام الدولي مفتوحًا وحرًا.

عودة المنافسة

لمدة ثلاثة عقود تقريبًا عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، لم تواجه الولايات المتحدة منافسين جيوسياسين مهمين. لكنها اليوم باتت تواجه منافسَين اثنين: أولهما روسيا، تلك القوة الانتقامية، لكن ركودها الاقتصادي يجعل منها طرفًا مُفسدًا وليس متحديًا حقيقيًا؛ وذلك نظرًا لاعتمادها الكبير على النفط ونموها الاقتصادي الضعيف المتوقع له أن يحوم حول نسبة اثنين بالمائة، ومن المتوقع تراجع نفوذ روسيا الدولي في العقد المقبل؛ لكنها اليوم باتت أكثر استقرارًا اقتصاديًّا وسياسيًّا عما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي، ما يمكّنها من بسط نفوذها خارج حدودها. كما أدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع بلاده بطريقة جيدة: أدمج قدرات بلاده الكبيرة في مجالات الحرب الهجينة والحرب السيبرانية والأسلحة النووية في استراتيجية دفاعية غير متوازية تسمح لبلده بأداء دور أكبر من قدراتها الفعلية، ولن تتحدى موسكو مطلقا وبشكل حقيقي الهيمنة الأمريكية، لكنها ستزعزع العمليات الديمقراطية لأعضاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وستهدد دول الاتحاد السوفيتي السابق في المستقبل المنظور.

أما المنافس الثاني للولايات المتحدة في الصين، التي باتت في طريقها لأن تصبح منافسها الحقيقي الوحيد. وأثناء تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، استفادت الولايات المتحدة من تركيز قادة الصين على النمو الاقتصادي والاستقرار الداخلي على حساب القوة الجيوسياسية، غير أنه منذ تولي الرئيس "شي جينغ بينغ" مقاليد السلطة عام 2012، سعت الصين صراحة لإعادة ترسيخ هيمنتها الإقليمية في آسيا.

إن الصين اليوم في طريقها لأن تصبح أكبر اقتصاد عالمي بحلول عام 2030، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كما يقترب قطاع التكنولوجيا الصيني بالفعل من مستوى نظيره في الولايات المتحدة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير وحجم السوق. وفي مطلع عشرينيات القرن الحالي، ستصبح القوة العسكرية الصينية منافسًا للقوة الأمريكية، بالرغم من أن الجيش الأمريكي سيحتفظ بمزاياه العالمية الكبيرة.

إن المقاييس التقليدية للقوة هي مجرد جزء فقط من القصة، وذلك بفضل تكنولوجيات الهدم مثل الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينتشر الذكاء الاصطناعي بسرعة ولكن بصورة غير متساوية، وربما يشجّع على التصعيد عبر تخفيضه تكاليف الصراع، حيث ستصبح الجيوش أقل اعتمادًا على القوة البشرية، وسيصبح التدمير مُستهدفًا بدقة أكثر. ربما تنشئ دول مثل الصين- حيث يمكن للحكومات الوصول لبيانات هائلة للمواطنين، وتسيطر الدولة على الأعلام، وتغيب حقوق الخصوصية والحريات الفردية الأخرى- أشكالاً جديدة من "الاستبداد الرقمي"، يسمح لها باستغلال الذكاء الاصطناعي استغلالاً تامًا لأغراض عسكرية وسياسية. وبالرغم من كون قطاع التكنولوجيا الأمريكي هو الأكثر تطورًا في العالم، هناك إشارات على أن الحكومة الأمريكية ربما تجد صعوبة في استغلاله. إن صورة وادي السليكون المتجاوزة للحدود الوطنية، ومصالحه التجارية العالمية، تجعله متشككًا بشأن التعاون مع الحكومة الأمريكية – في العام الماضي مثلاً انسحبت شركة غوغل من المنافسة على عقد بقيمة عشرة مليارات دولار لتوفير خدمة الحوسبة السحابية للبنتاغون، متحججة بأسباب أخلاقية.

إن التوتر بين الحكومة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي هو مشكلة من ضمن المشاكل، لكن الاستقطاب الداخلي يمثل مشكلة أكبر. إن غياب أي أرضية مشتركة تقريبًا بين الديمقراطيين والجمهوريين يعني أن أي قضية – بما في ذلك مبادرات السياسة الخارجية التي كان تحظى في الماضي بتأييد الحزبين – يمكن تسييسها من المشرّعين والإعلام والجمهور. ولن يثير هذا خلافات بشأن أهم خيارات السياسة الخارجية فحسب، مثل متى وأين يمكن استخدام القوة العسكرية، لكنه سيؤدي أيضًا لتقلبات كبيرة في السياسة الخارجية مع انتقال الرئاسة من حزب لآخر، ما يجعل الولايات المتحدة طرفًا عالميًا لا يمكن التنبؤ به باستمرار. ونظرًا لأن كل قضية تقريبًا تخلق انقسامات على أسس حزبية، سيخلق الاستقطاب انقسامات داخلية وستسعى القوى الأجنبية لاستغلالها، كما فعلت روسيا عبر حملات القرصنة والتضليل الإعلامي أثناء انتخابات 2016 الرئاسية.

ورغم أن الحرب لا تزال تمثل تهديدًا، إلا أن تجدد المنافسة بين القوى العظمى قد يتجلّى في صورة صراعات مستمرة ذات مستوى منخفض. ويحظر القانون الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية شنّ حروب نووية وتقليدية عنيفة، لكنه لا يذكر شيئًا بشأن الإكراه من دون استخدام القوة العسكرية. لقد حاولت البلدان دائمًا تحقيق مصالحها عبر وسائل الإكراه، من دون شنّ حرب، لكن في السنوات الأخيرة، ازدهرت المنافسة فيما بين البلدان في مجالات جديدة، مثل الفضاء السيبراني، وتعمل خارج إطار القانون الدولي.

تمتلك الصين وروسيا قدرات نووية وتقليدية تدميرية، لكنهما تتجنبان الخوض في حرب شاملة. وبدلاً من ذلك، ستسعيان لاتباع استراتيجيات هدّامة عبر وسائل أكثر خبثًا، من بينها القرصنة والتدخل السياسي والتضليل الإعلامي. إن هذا النوع من المنافسة المستدامة لم يُر مثيلٌ له منذ الحرب الباردة، وسيتعين على الاستراتيجية الأمريكية الاستعداد له.

ومع ظهور أشكال جديدة للصراع، لا يُتوقع أن تنجح الأشكال التقليدية للتعاون في المواكبة. لقد أصبحت الولايات المتحدة توقّع على عدد أقل من الاتفاقيات الدولية الرسمية. أثناء فترة حكم إدارة أوباما، صدّقت الولايات المتحدة على عدد أقل من المعاهدات سنويًّا مقارنةً مع أي وقت مضى منذ عام 1945. وفي عام 2012، وللمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، لم تنضم الولايات المتحدة لأي اتفاقية، وقد تكرر هذا الأمر في عامي 2013 و2015. كما تعثر المجتمع الدولي بالمثل في جهوده لتمرير اتفاقيات جديدة متعددة الأطراف، لكن ثمة قضايا مثل التجارة الرقمية والصراع السيبراني، لا تزال غير محكومة أو محكومة بصورة ضعيفة.

الطريق المفتوح

ستواجه الولايات المتحدة قيودًا خارجية وداخلية كبيرة في النظام العالمي الآخذ في التبلور. وستظل الولايات المتحدة قوية بصورة هائلة، وستواصل هيمنتها على النظام المالي العالمي، وستحتفظ بمستوى من القوة العسكرية والاقتصادية لم تحظ به سوى حفنة قليلة من الدول في التاريخ. لكن قدراتها ستكون أكثر محدودية، وستكون التحديات التي ستواجهها أوسع نطاقًا؛ لهذا فإن أي استراتيجية ذكية يجب أن تكون حكيمة في أولوياتها، وتسترشد بمبادئ واضحة.

إن أولوية واشنطن الأولى ينبغي أن تكون المحافظة على الانفتاح العالمي. عوضًا عن محاولة نشر القيم السياسية والاقتصادية الليبرالية، ينبغي للولايات المتحدة التركيز على هدف أكثر تواضعًا: ضمان أن تتمتع كل الدول بحرية اتخاذ قرارات عسكرية واقتصادية وسياسية مستقلة. من الناحية الجيوسياسية، فإن الالتزام تجاه الانفتاح يعني أن واشنطن سيتعيّن عليها منع أي خصم أو كتلة مهيمنة من السيطرة على آسيا أو أوروبا أو كليهما عبر مجال نفوذ مغلق.

ولو سيطر منافس على جزء من أو كل منطقة أوراسيا بطريقة تؤدي لإبعاد الولايات المتحدة، فإن هذا سيمثل تهديدًا مباشرًا على ازدهار الولايات المتحدة وأمنها القومي. إن أكبر تحدٍّ للانفتاح يمكن إيجاده في منطقة المحيط الهادئ – الهندي، حيث ستزيد الصين من زعامتها الإقليمية. في بعض الجوانب، يُعد هذا أمرًا طبيعيًا لدولة ازدادت قوتها بشكل كبير خلال العقود الأربعة الماضية. لكن القبول ببكين كقائد إقليمي يختلف عن القبول بمنطقة نفوذ مغلقة خاضعة للنفوذ الصيني. لقد أصبحت الصين أهم شريك تجاري وتنموي للعديد من دول جنوب شرق آسيا، ولو قررت استخدام قواعد الجزر الصناعية التي بنتها لعرقلة حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، أو حاولت إجبار شركائها مستغلة النفوذ الذي حصلت عليه عبر استثماراتها في البنية التحتية، فإن احتمال قيام مجال نفوذ صيني مغلق سيلوح في الأفق. ولإبقاء منطقة المحيط الهادئ – الهندي مفتوحة، ينبغي على الولايات المتحدة المحافظة على وجودها العسكري في شرق آسيا، وتقديم التزام ذي مصداقية بالدفاع عن حلفائها في المنطقة، مثل اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية. كما يجب عليها أيضًا دعم استقلال الدول الإقليمية السياسي عبر انخراطها في دبلوماسية إقليمية، والعمل مع تحالفات متعددة الأطراف لضمان أن تكون القواعد التي تسعى بكين لإرسائها شفافة وغير قسرية.

في أوروبا، يُعدّ التهديد أقل شدّة؛ فروسيا ليست في وضع يسمح لها بالهيمنة على أوروبا أو الانخراط في منافسة إقليمية مستمرة مع الولايات المتحدة، غير أن موسكو لديها قدرات عسكرية كبيرة – لا سيما ترسانتها النووية – كما أن قربها الجغرافي من شرق أوروبا يسمح لها بممارسة نفوذ كبير هناك، وتُعارض روسيا بقوة النظام الأمني بقيادة الولايات المتحدة في أوروبا، وهي لديها استعداد كبير للدخول في مخاطرة سعيًا لتحقيق مصالحها الأساسية، لكن روسيا في نهاية المطاف تفتقر للقدرة على إنشاء مجال نفوذ مغلق. لذا فإن مصالح الولايات المتحدة تكمن في ردع محاولات روسيا للعب دور المُفسد، وهو دور فشلت الولايات المتحدة في القيام به منذ 2016، بفضل تودّد إدارة ترامب غير المعقول تجاه موسكو، وتوتر العلاقات مع حلفاء أمريكا الأوروبيين.

ينبغي على واشنطن أيضًا إعطاء الأولوية للانفتاح عندما يتعلق الأمر بالمشاعات العالمية، لا سيما البحر والفضاء. إن الانفتاح البحري، أو قدرة السفن على المرور دون قيود عبر المياه الدولية، هو أمر ضروري للتجارة العالمية، وبالتالي للمصالح الأمريكية. وبالرغم من أن الصين لم تعرقل حركة الشحن التجارية البحرية بالقرب من شواطئها (ومن غير المتوقع أن تفعل هذا في المستقبل) إلا أنها انتهكت بانتظام القانون الدولي عبر عرقلة حرية الملاحة العسكرية في بحر الصين الجنوبي، وهو أمر يجب على الولايات المتحدة أن ترفض القبول به. في الفضاء، الذي أصبح جزءًا من المشاعات بفضل انتشار تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، يتطلب الانفتاح السماح للمركبات الفضائية العمل دون عراقيل. في عام 2007، على سبيل المثال، دمّرت الصين أحد أقمارها الاصطناعية ضمن اختبار لصواريخ مضادة للأقمار الاصطناعية؛ ما أدى لتلويث الفضاء بآلاف من قطع الحطام التي ما تزال تهدد المركبات الفضائية التجارية والمدنية والعسكرية. أما في المجالات الجديدة، مثل الفضاء السيبراني، فليس هناك أنظمة معيارية أو قانونية مثل تلك التي تحكم البحر والفضاء، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتوقع أن تقوم دول أخرى بصياغة ترتيبات عالمية تراعي تفضيلاتها ومصالحها الخاصة. إن إدارة التهديدات الصادرة عن هذه المجالات ستكون مسألة تتعلق أكثر بالردع وليس عبر اتفاقيات متعددة الأطراف.

إن تعزيز فكرة الانفتاح سيتطلب تركيزًا جديدًا على الاستقلال السياسي بوصفه أساسًا للاستراتيجية الأمريكية، وبوصفه مبدأ مُنظمًا للسياسة الدولية، ولا شك أن الاستقلال السياسي هو واحد من الركائز الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وتزعم معظم الدول، حتى المستبدة منها، أنها تقدّره. غير أن الدول الرجعية، مثل الصين وروسيا، تغطي مظالمها مستخدمة خطاب السيادة، فيما تنتهك هذه الدول بحرية سيادة الدول الأخرى. ومن أجل تعزيز الاستقلال السياسي بصورة صادقة، سيتعيّن على الولايات المتحدة التخلّي عن جهود تغيير النظام، مثلما حدث في العراق عام 2003 وليبيا عام 2011، والتوقف عن الترويج الشرس للديمقراطية في الخارج، كما تحاول إدارة ترامب أن تفعل في سياستها تجاه إيران، كما ينبغي عليها مواصلة دعم الديمقراطية، ويجب أن تفعل ذلك عبر تقديم مساعدة للديمقراطيات عندما تطلبها، والعمل مع الشركاء لمساعدتهم على الحفاظ على سيادتهم في مواجهة تحرشات القوى المنافسة.

لكن حتى بعد أن أصبحت علاقات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا أكثر عدائية، سيكون من الخطأ السماح بأن تكون هذه العلاقات ذات محصلة صفرية. إن العالم غير مقبل على حرب باردة تكون فيها الديمقراطيات الليبرالية في مواجهة مع الأنظمة المستبدة: الصين وروسيا هما مشاركان رجعيان داخل النظام الدولي الراهن، وهما لا يقفان خارجه، كما أن هذين البلدين تجمعهما مصلحة مشتركة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق ببعض التحديات الدولية؛ مثل الإهاب والأمراض والتغير المناخي، ويجب على واشنطن العمل بكل جهد للاستفادة من هذه الفرص من أجل تعزيز التعاون بين القوى الكبرى. يتعيّن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بدور كبير في المساعدة على تعزيز هذا التعاون. تستثمر كل من بكين وموسكو جهودًا كبيرًا لتعزيز شرعية مجلس الأمن، وبالرغم من إصابة هذا المجلس بالشلل عند مناقشته للقضايا الجيوسياسية الأكثر إثارة للانقسام، إلا أنه يمكن أن يكون أداة مفيدة للتنسيق في قضايا تتشابك فيها مصالح القوى العظمى، لا سيما لو جرى إصلاح هذا المجلس ليضمّ دولاً مثل ألمانيا والهند واليابان.

توفر التجارة سبيلاً واعدًا محتملاً آخر للتعاون. إن الصين وروسيا والولايات المتحدة كلهم أعضاء في منظمة التجارة العالمية، وعضويتهم في هذه المنظمة تعني اتفاقهم نظريًا، على الأقل، على أن مبادئ مثل المعاملة بالمثل وعدم التمييز ينبغي أن تحكم النظام الاقتصادي الدولي. لكن في الوقت الراهن، تدعم الصين صناعاتها المحلية وتساعد الشركات المملوكة للدولة في انتهاك لهذه المبادئ. إن مثل هذه السياسات تتعارض مع عمل النظام المفتوح، ولا ينبغي على واشنطن أن تتوقع إجراء الصين إصلاحات جذرية في اقتصادها، ولا ينبغي لها أيضًا أن تسمح للصين بحصد فوائد التجارة وتحصين شركاتها في الوقت ذاته من المنافسة الدولية. ثمة تغييرات يمكن إجراؤها في منظمة التجارة العالمية – على سبيل المثال، إصلاح هيئات الاستئناف التي تنظم النزاعات بين الدول الأعضاء- وقد تساعد هذه التغييرات المنظمة ذاتها على العمل بصورة أكثر كفاءة في مجالات يوجد اتفاق كبير بشأنها. لكن نظرًا لارتكازها على مبدأ الإجماع، من غير المتوقع أن تجبر المنظمة الصين على إجراء إصلاحات؛ لذا ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها الاستعداد لفرض ضغوط متعددة الأطراف على الصين والأعضاء المخالفين الآخرين، عبر إجراءات من بينها عقد اتفاقيات جديدة لردع السياسات التجارية الظالمة.

نظام المستقبل

في هذه البيئة الجديدة، لم يعد منطقيًّا أن تدعم الولايات المتحدة العولمة الليبرالية التي ظهرت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كما أنها لا تحتاج الهيمنة على كل ركن في العالم لتحقيق مصالحها، وينبغي على الاستراتيجية الأمريكية أن تدرك أن القوى العظمي غير الليبرالية ستحظى ببعض النفوذ في شؤون العالم، لا سيما في المناطق القريبة منها، ويجب أن تتجنب واشنطن إقناع القوى الصاعدة مثل الصين، بأن السبيل الوحيدة لتحسين وضعها الدولي هو الدخول في حرب كارثية، يجب أن يكون الانفتاح، وليس الهيمنة، هو الهدف.

بالإضافة إلى التخلّي عن العولمة الليبرالية، فإن الاستراتيجية القائمة على الانفتاح ستعمل على تحويل النظام الليبرالي الدولي إلى تحالف للدول الديمقراطية الموحّدة في معارضتها للاستبداد المتصاعد، ويجادل "مايكل مانديلبوم"، الباحث في العلاقات الدولية الليبرالية، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الديمقراطيين يجب أن يتبنوا استراتيجية "احتواء ثلاثي" تجاه منافسيها الثلاثة غير الليبراليين، الصين وإيران وروسيا. بينما يحضّ المحللان المحافظان "ديريك سيزورز" و"دانيال بلومينتال" واشنطن على "البدء بقطع بعض علاقاتها الاقتصادية مع الصين"، في خطوةٍ نحو الانفصال بينهما. تهدف هذه الجهود ظاهريًّا لمنع تشكُّل مجالات نفوذ مستبدة، لكنها ستساعد في الواقع على تشكّل هذه المجالات. وعوضًا عن محاولة منع منافسيها الليبراليين من كسب أي نفوذ سياسي، ينبغي على واشنطن الضغط عليهم للقبول بمبادئ الانفتاح والاستقلال كشرط لمواصلة عملهم داخل المؤسسات الحالية التابعة للنظام الليبرالي القديم. إن الحفاظ على المؤسسات القديمة، عبر إجراءات من بينها إصلاح مجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية، سيكون ضروريًا للحفاظ على منبر يجري عبره تحقيق التعاون بين القوى الكبرى.

إن القبول بممارسة منافسي الولايات المتحدة بعض النفوذ لا يعني إخلاء الساحة لهم، ولردع الأشكال التقليدية للعدوان، يجب على الولايات المتحدة الاحتفاظ بقوة عسكرية لردع الصين عن محاولتها فرض هيمنتها بالقوة في آسيا، ومنع روسيا من قلب الوضع القائم في أوروبا بالقوة.

ينبغي على واشنطن أيضًا أن تردع العدوان غير العسكري، لا سيما في مجالات جديدة، حيث يكون القانون الدولي ضعيفًا أو غير موجود، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والفضاء السيبراني. ومن غير المتوقع أن تكون الأمم المتحدة والمؤسسات العالمية الأخرى قادرة على تحقيق إجماع كافٍ لتمرير اتفاقيات مُلزمة لتنظيم عمل هذه المجالات. وفي غياب القانون الدولي، ستحدد أفعال الولايات المتحدة وحلفائها حدود سلوك الدولة المقبول، وسيتعيّن على واشنطن العمل مع دول مماثلة لها في التفكير لتأسيس معايير لن تحظى بالضرورة بدعم من منافسيها، مثل حوكمة الإنترنت التي تعتمد على التعاون بين القطاعين الخاص والعام، عوضًا عن منح كل السلطة للدولة.

إن نهاية التفوق الأمريكي غير المتنازع عليه سيتطلب من الولايات المتحدة أيضًا تحديث تحالفاتها وتبنّي نهج تعددي تجاه الشراكات الدولية. وفي الوقت الراهن، فإن تحالفات الولايات المتحدة مُصممة أساسًا للدفاع ضد الصراعات العسكرية بين الدول. ينبغي على واشنطن أن تركز على المدى الكامل للمساهمات الاستراتيجية التي يمكن للحلفاء تقديمها للدفاع الجماعي، ويشمل هذا مجالات من بينها الخبرة التكنولوجية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتخطيط في مجال القدرة على التحمّل وفنّ الإدارة الاقتصادية للدولة. ويمكن للولايات المتحدة أيضًا استحداث شراكات مؤقتة أو مناسبة مع دول ديمقراطية وغير ديمقراطية على حدٍّ سواء، لا سيما تلك التي تخشى من هيمنة بعض القوى الإقليمية العدوانية.

إن المناخ أحادي القطب الذي ساد عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، منح الولايات المتحدة حرية حركة هائلة، ولم يجعلها مضطرة لتقديم الكثير من التنازلات. وبالنسبة للذين يشعرون بالحنين للهيمنة الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، من المغري محاولة استعادتها؛ لكن لسوء الحظ، فإن عالم القرن الحادي والعشرين لن يسمح بذلك. يجب على الولايات المتحدة أن تقبل بحقيقة أنه بالرغم من أن قوتها المطلقة لا تزال كبيرة، إلا أن قوتها النسبية تراجعت: لا يمكنها بشكل منفرد إملاء النتائج للعالم.

إن هذا الاعتراف لا ينبغي – ولا يجب – أن يتضمن القبول بوجود مجالات نفوذ مغلقة، تظهر وفق تخطيط مرسوم أو تلقائيًا، وأخيرا، وعوضًا عن محاولة تشكيل العالم وفق اتجاهات ليبرالية، ينبغي على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للانفتاح والاستقلال السياسي، ولا شك أن مثل هذه الاستراتيجية ستحافظ على العناصر الأساسية للنظام الدولي الليبرالي، وستمهّد الطريق في الوقت ذاته نحو القرن الحادي والعشرين، حيث سيتعايش التعاون المحدود جنبًا إلى جنب مع المنافسة والصراع اللذين اشتدا في الآونة الأخيرة .

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا

رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=6214